奈良薬師寺の西塔は1528年に焼失し、1981年(昭和56年)に再建されました。当時美術系の学生だった私は、この西塔の復元に関するドキュメンタリー番組を見て、白鳳文化の美しさや技術レベルの高さに心打たれ、番組の録画を何度も見たものでした。

薬師三尊や聖観世音菩薩なども仏像の本などを見ると必ず載っていて見慣れていたので、自分は薬師寺に行ったことがあると思い込んでいましたが、境内の様子に全く見覚えがないので、先日行ってみて初めて来たことを知りました。

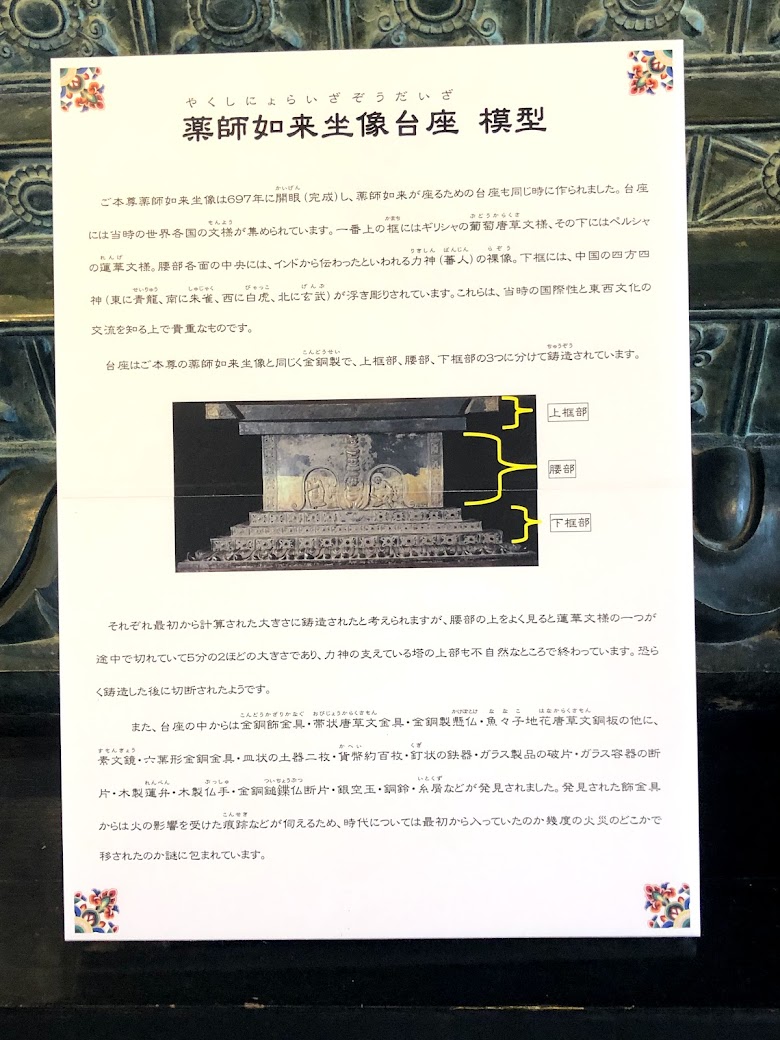

薬師三尊などは、頭に思い描いていた像よりもずっと大きくて、流れるような体の動きなどは平面の写真では分からない美しさです。

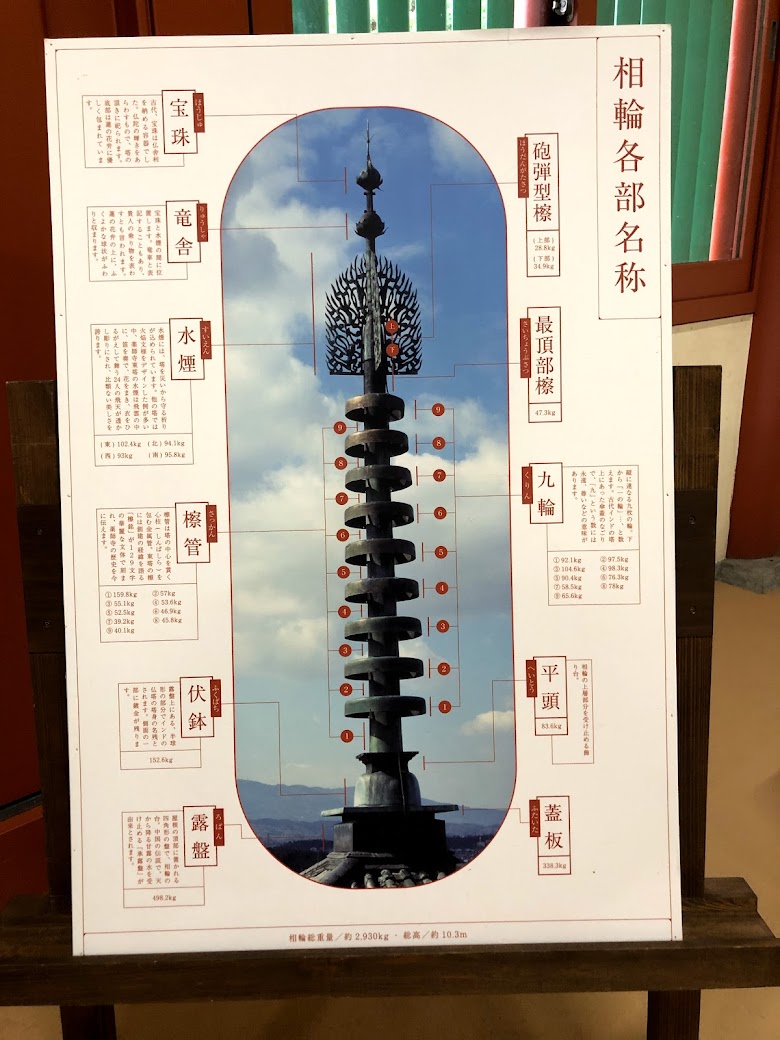

興福寺の三重塔も国宝で美しく立派なのですが、薬師寺の三重塔は比類のない美しさを備えています。パンフレットの「各層に裳階をつけているため六重にみえるが(中略)この特異な形が律動的な美しさを保ち、”凍れる音楽”と称される」という解説は説得力があります。

東塔は、平成21年からの全面解体修理を終えて、現在一層目を開扉して軸になる中心の柱を見ることができるようになっています。内側をのぞき込むと、壁一面に美しい花などの文様が描かれていたらしく、かすかに色や形が残っています。

また、1300年間東塔の頂点にそびえてきた水煙は新しいものに取り換えられ、古いものを間近に見ることができます。水煙は、緑青が浮いたり青銅の成分が流れた後がありますが、天女が衣を纏って天から降臨してくる姿などがはっきりわかります。1300年もの長い間よく天空にそびえ立ち続けたものだと感心してしまいます。

京都より奈良を訪れる人は随分少ないと思いますが、国風文化以前の唐文化の影響を色濃く受けた奈良の寺や仏像は、日本文化の原点ともいえると思います。奈良にはまだまだ実物を見ていないものや場所がたくさんあります。今度は奈良のどこに行こうかと思案しています。